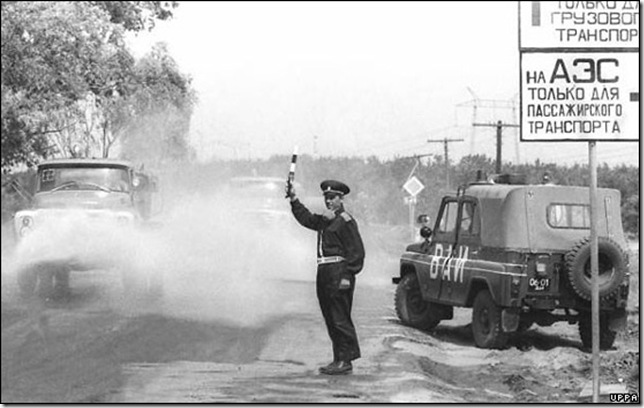

Воспоминания ликвидаторов и очевидцев Чернобыльской катастрофы

26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных и масштабных техногенных катастроф в истории – взорвался атомный реактор Чернобыльской АЭС, сила взрыва которого оценивалась как пять хиросимских бомб.

«Репортаж из Чернобыля» Андрей Иллеш и Андрей Пральников

Спецкоры «Известий» работали в гуще событий практически все время с момента прибытия к ЧАЭС и до постройки саркофага осенью 1986-го. Журналисты по минутам воссоздают события ночи 26 апреля и того, что происходило после в Припяти, Чернобыле, Киеве, стараясь воздерживаться от однозначных оценок. Корреспонденты как бы оправдываются за то, что под давлением властей не могли информировать население о реальной обстановке, а неведение и слухи рождали фатальные ошибки. Любое умолчание в те дни оборачивалось своей изнанкой, отмечают они и приводят следующую историю: «Особенно запомнилась мне старушка, сидевшая на лавочке под деревьями во дворе пятиэтажного дома. Подбородок ее был ярко-желтым – бабушка пила йод. «Что же вы делаете, мамаша?» – бросился я к ней. И она мне объяснила, что лечится, что йод очень полезный и совершенно безопасный, потому что запивает она его… кефиром. Бабуся протянула мне для убедительности полупустую бутылку из-под кефира. Растолковать ей что-либо я так и не смог. В тот же день выяснилось – в киевских клиниках больше совсем не радиационных больных, в них много людей, пострадавших от самолечения, в том числе с обожженным пищеводом. Сколько же сил потребовалось потом и газетам, и местному телевидению для того, чтобы развеять хотя бы эту нелепость».

.png)

Большую журналистскую работу проделал украинский писатель, доктор медицинских наук, эпидемиолог Юрий Щербак, записавший и проанализировавший множество воспоминаний участников трагических событий на АЭС. Об обстоятельствах аварии и эвакуации рассказывают персонал станции, жены погибших, пожарные, врачи скорой помощи, военные, жители эвакуированных зон и даже священник. В 1986 году православная церковь отмечала Пасху 4 мая, авария произошла в субботу за неделю до праздника, в дни Великого поста. «Наше село близко было от АЭС, мы все видели, что делается на станции, – рассказывает отец Леонид, священник села Красно-Чернобыльского района. – Церковь стояла на возвышенности. На окраине жила одна наша прихожанка. Так из ее хаты было видно, как с вертолета мешки на станцию сбрасывают. В пятницу, 2 мая, я служил в два часа дня. Мои прихожане говорят: приехали из Чернобыля, из райкома партии. Будут что-то сообщать. Собрали сход посреди села, и представитель райкома сказал, чтобы к шести часам вечера люди собрались – будет эвакуация. И мы дожидались вечера. Я был среди людей, ходил по больным, причащал тех, кого надо было причастить. Там были старики и старухи, больные, которые годами лежали… А представители райкома и местного совхоза говорили, что выезжаем на короткое время, чтобы брали с собой еду и белье на три дня…»

Быстрее всех населенных пунктов, уже 27 апреля, эвакуировали Припять. Большинство очевидцев вспоминали, что массовой паники не было. Людям говорили, что уезжают они на три дня, хотя многие догадывались – это лишь маневр, чтобы провести вывоз жителей максимально быстро и спокойно.

.png)

Галине Константиновне Разгоновой об аварии стало известно от родных из Припяти. Ее брат вместе со своей семьей одним из первых узнал о взрыве, поскольку совместно с супругой трудился на одном из блоков станции в химическом цеху: «В апреле 1986 мы с мужем проживали в Киеве. Уже через год, в июле, по линии МЧС в штабе мы оба получили направление на ликвидацию аварии. Пришлось проходить испытания вместе. С июля 1987 и по октябрь 1993 находились на опасной территории. Супруг выполнял поставленные задачи в 30-ти километровой зоне аварии, на нем были задачи по строительной части. Я работала в саркофаге на третьем блоке в третьей смене лаборантом. Каждый раз приходилось спускаться под взорвавшийся реактор и делать замеры. Радиация чувствовалась, но страха не было, и это помогало в работе», – поделилась воспоминаниями Галина Константиновна.

Сергей Николаевич Круглов оказался в числе солдат срочной службы. В опасную зону отправился уже 8 мая 1986 года: "На момент аварии я проходил службу в инженерно-саперном учебном подразделении в городе Тапа в Эстонии. Командир роты как-то спросил: "Кто не хочет ехать на ликвидацию аварии в Чернобыль?! Выйти из строя!" Из всей роты вышли только 2 человека, дальнейшая судьба этих людей мне неизвестна. Я один из первых ликвидаторов, кто в 4-м аварийном блоке делал железную дорогу под саркофаг и расчищал завалы. И когда работа на этом этапе была закончена, меня перевели на другие задачи. Это был и "рыжий лес" (получил такое название благодаря тому, что от высочайших уровней радиоактивного излучения деревья в лесу окрасились в рыжий цвет, несмотря на весну), и могильники, и возведение фортификационных защитных сооружений в виде фильтрующих дамб, и множество другой работы. Приходилось жить в холодных палатках, спасала буржуйка, которую топили по очереди с сослуживцами", – рассказал Сергей Круглов.

Проведенный на месте аварии Чернобыльской АЭС период остался в памяти ликвидатора как время трагических смертей и сильнейших ожогов. По словам Круглова, во время его службы погибло много пожарных: «Умирали пострадавшие очень тихо. Тела отправляли в Киев. Один из запоминающихся случаев – когда после посещения зоны с повышенной радиацией, моего сослуживца даже не пускали на обед. Он много принял "на себя". Даже приняв душ, он излучал радиацию. А я кричал: "Пожрать пустите его, человек есть хочет". К сожалению, через несколько часов я потерял товарища на своих глазах. Он слишком много взял "на себя», – поделился Сергей Круглов.

Евгений Зволев был призван в Чернобыль по повестке военкомата из Казахстана вместе с Николаем Пасечником и Анатолием Загорулей. Им было по тридцать лет. С декабря 1986 по май 1987 года наравне с тысячами других людей они занимались ликвидацией последствий Чернобыльской аварии.

Из воспоминаний Евгения Зволева: «Из 150 человек, призванных военным комиссариатом, медкомиссией было отобрано 22 человека. Непременные условия: возраст за тридцать и двое детей в семье – призывные комиссии все же нарушали. Платили, как гражданским. Конечно, мы понимали, что последствия для здоровья будут необратимы, но раз Родина в тебе нуждается, как же не ответить ей».

Из воспоминаний Евгения Зволева: «Реактор к нашему приезду уже «одели» – саркофаг возвели еще в ноябре, к празднику. Но работать непосредственно в зоне было опасно. Ученые корпели над тем, чтобы узнать: где топливо, сколько его выброшено наружу, сколько лежит внутри? Для этого им предстояло войти внутрь блока № 4, провести тщательную разведку всех помещений, куда можно пройти сквозь развалы. Сделать это было непросто, разрушения грандиозные, фон огромный. Хоть дозиметристы, как саперы, и проложили пути в коридорах, о безопасности и речи не было. Мы уважали их за эти бесстрашные походы в ад. Мы восхищались военными вертолетчиками, которые (как рассказывали очевидцы) зависали, пока тлел реактор, в 25 метрах над его жерлом и сбрасывали из своих «вертушек» мешки с песком, свинцом и грунтом. Когда автоматика грузового отсека вертолета отказывала, помогали сбросу вручную. Зависали они без специального обмундирования (только респираторы и у некоторых – легкие защитные костюмы, никто ни к чему не был готов!) и прекрасно зная, на что идут. Об этих ребятах здесь ходили легенды».

Валентин Васев призывался в Чернобыль из Краснотурьинска. Прибыл туда в феврале 1988 года. Ему было 37 лет. Из воспоминаний Валентина Васева: «Раз пять заезжал с автокраном на станцию для демонтажа плит кабельного канала. Был рядом с реактором, до которого мог дотронуться рукой. Дозиметр, конечно, был с собой, но говорили, что у него погрешность на 40 %. Рядом со станцией находились производственные здания. Их ломали БТРами. Бульдозеры подтягивали сломанные конструкции к автокрану, который грузил их на машины. Машины везли эти отходы на «могильник». Помню, сидел в кабине управления автокраном, вдруг ко мне подходит человек, на каске которого написано: главный инженер. Он приказывает срочно спрятаться в укрытие – на станции произошел выброс с энергоблока. И это был не единственный выброс».

Сергей Лоханин в сентябре 1986 года, явившись по повестке в военкомат, был отправлен в учебную часть Чебаркуля, где его, вчерашнего слесаря, сварщика, водителя, обучили новой специальности – дозиметрист. Он не сразу узнал, что их готовят для работы в Чернобыле. Страшную правду привезли в часть те, кто уже отбыл командировочный срок на зараженной территории. Сергей попал в Припять. Из воспоминаний Сергея Лоханина: «Жутко. Тишина такая… ни птиц, ни животных, деревья словно обгоревшие, черные стоят, а на них – висят использованные тканевые повязки, которыми люди закрывали лицо. Кидали маски, которые позже мы прозвали «лепестками», прямо из машин – те падали на землю или застревали в ветвях деревьев. У Припяти было и другое «лицо» – это поля с густой пшеницей и яблони, усыпанные плодами. Первый раз в жизни я увидел, как растет виноград. Но это была уже отравленная жизнь и красота. Некогда красивый и процветающий город теперь тоже казался мертвым, застывшим – в брошенных наспех домах осталась вся мебель, одежда и посуда. Было ощущение, что все люди внезапно исчезли».

– Мы работали четыре часа в день. Потом возвращались в палаточный лагерь. Он был расположен в полях, в двадцати пяти километрах от города. Для отдыха была оборудована свинцовая комната, но ее стены не могли защитить от радиации. То, чем нас кормили, трудно было назвать едой для людей. Каждую неделю сдавали кровь, о результатах анализов нам не говорили и дозу облучения «срезали», так как люди быстро набирали установленные 25 рентген. От дыхания на повязках оставались йодные отложения (радиоактивный изотоп йода-131 накапливается в щитовидной железе, что приводит к внутреннему облучению организма). Заработную плату начисляли нам, как солдатам: за каждый день – 3 рубля 80 копеек.

– Когда я набрал допустимую в тех условиях дозу облучения, меня перекинули в пункт специальной обработки техники. Дозиметром мы проверяли степень зараженности техники, и если он зашкаливал, то ее мыли. После обработки показатели оставались угрожающими, машина отправлялась на две недели в отстойник. Иногда «отдых» не помогал, и техника списывалась: зараженная, она не годилась на переплавку. Ее обливали клеем, мастикой и увозили на кладбище машин. Помню один БТР – 600 микрорентген! А спецодежда защищала нас только от воды. Через четыре месяца, получив увольнительную, зарплату и дозу облучения 24,3 рентгена, я вернулся домой. Родные с трудом узнали меня.

Владимир Гудов. 731 спецбатальон: «Респираторы были как грязные мокрые тряпки, но у нас для замены их не было. Мы и эти выпрашивали для работы. Почти все сняли респираторы, потому что невозможно было дышать. Впервые в жизни пришлось узнать, что такое головная боль. Поинтересовался, как себя чувствуют остальные. Те, кто был уже две, три недели и больше, сказали, что у всех к концу первой недели по прибытии на станцию начинаются постоянные головные боли, слабость, першение в горле. Заметил, что когда ехали на станцию, и она была уже видна, то всегда в глазах у всех не хватало смазки. Мы жмурились, глаза как будто высыхали».

Летчики Московского авиационного центра Александр Петров и Сергей Жарков, одними из первых прибывшие к станции на вертолетах Ми-26, вспоминают о том, как они засыпали реактор испанским свинцом, как зашкаливали рассчитанные на 500 рентген приборы, а также чего они боялись больше всего.

Александр Петров, бортинженер вертолета Ми-26, в 1986 году – старший лейтенант ВВС СССР: «В 1986 году я, как и сейчас, летал на Ми-26. В день, когда произошел взрыв, я находился дома, в Торжке. Был обед, я как раз должен был заступать в наряд, и тут объявили тревогу, сбор эскадрильи, причем в парадной форме одежды. Почему в парадной – не знаю. Мы прибыли на аэродром и сразу объявили вылет. Через час мы уже были в воздухе. Куда летели, зачем летели – никто ничего не знал. Перед нами не было поставлено никакой задачи. Прилетели в Чернигов – там тоже никто ничего не знает, в Чернобыль – и там ничего не говорят. По пути мы немного прошли над станцией, бочком, и увидели развалины реактора, но как катастрофа это не выглядело. Даже в тот момент мы не знали, что именно надо будет делать. Не знали этого и старшие офицеры. У меня и у других летчиков в документах написано «перегонка авиационной техники в город Чернигов. В 6 утра мы были в Чернобыле. До обеда ничего не происходило. К обеду привезли несколько заводских контейнеров под стружку, по конструкции они напоминали ковши экскаваторов, раскрывались, если потянуть за трос посередине. Появились песок, свинец. Причем свинец почему-то был испанский. Мы видели листы разной толщины: от свинцовой фольги до полутора миллиметров, также были свинцовые болванки нашего производства, очень много разной охотничьей дроби любых размеров — от самой мелкой до картечи и пуль.

На тот момент уже было ясно, что над станцией радиация. В вертолете у нас бортовой рентгенометр ДП-3 был рассчитан максимум на 500 рентген, но шкалы не хватало, стрелка упиралась в максимальное значение.

Начали грузить песок и свинец в контейнеры. Но в них входило тонны три, не больше. А что такое три тонны для Ми-26 с грузоподъемностью до 20 тонн? К ящикам цепляли еще один тросик, чтобы можно было их раскрывать. Прилетели к реактору, зависли над ним на высоте 200 метров, пытаемся открыть контейнер, но трос замотался и ни в какую. Там радиация зашкаливает, а мы висим минуту, две. В итоге, раза два или три слетали, все тросы лебедочные пооборвали и отказались от этого варианта.

Придумали другой план. 28-го с утра привезли парашюты. Их крепили к внешней подвеске, внутрь грузили мешки с песком, дробь в мешочках, листы. Но в парашют много не положишь, только килограммов 15-20 свинца, иначе он порвется. Поэтому делали связки по пять-шесть парашютов, сколько успевали подготовить.

За все это время у нас было только одно средство защиты — каждый день нас переодевали в новую одежду и мыли в бане. Дозиметры нам не выдавали.

Людей в округе не было. До середины дня, 27 апреля, еще было какое-то движение внизу, но потом эвакуация закончилась, и стало ни души. 28-29 стали прибывать военные, в воздухе также наращивалась группировка. На следующий день вертолетов стало так много, что вклиниться было сложно.

1 мая счет сброшенного на реактор свинца шел на сотни тонн, говорили наземники. К этому дню на высоте 200 метров над реактором радиация уже не зашкаливала, приборы показывали не больше 300 рентген. То есть удалось сбить ее в три-четыре раза, как мы полагали.

30-го числа я отлетал крайний день. В документах записали, что я получил 23,85 рентген. Сказали, больше 25 нельзя писать. До 9 мая мы просидели в Чернигове, никто не знал, что с нами делать. В День Победы нас отвезли домой, в Торжок, а 15 мая, в мой день рождения, отправили в госпиталь».

Сергей Жарков, старший бортинженер вертолета Ми-26, в 1986 году – капитан ВВС СССР: «Наш экипаж вылетел в Чернобыль 2 мая. К этому времени в Торжок уже вернулись те, кто там побывал. Они рассказали, что в реакторе был взрыв, и мы знали – летим тушить реактор. Не в прямом смысле «тушить», потому что никакого огня, конечно же, не было. Хотя какой-то дымок из черного провала все еще шел. К этому времени на месте было уже больше порядка. Мы производили сбросы по более или менее отработанной схеме. За раз бросали на реактор 7-8 тонн свинца, в основном – свинцовых болванок, которые наш экипаж крепил к парашютным стропам. Работали мы по целому дню. Подцепили – сбросили, подцепили – сбросили, заправились – и опять. После работы, вечером, мы улетали на площадку в Малейках (аэродром под Черниговом), там солдаты дезактивировали вертолет, а экипажи шли в душ, и нам полностью меняли одежду. После дезактивации возвращались в Чернигов на ночевку. Приборы реагировали на радиацию даже на земле, но самое сильное излучение поднималось столбом вверх над разрушенным реактором. Также очень сильно фонила полоса от стены реактора, рухнувшей в сторону Припяти. Мы, конечно, понимали, насколько это все опасно. В армии мы проходили курсы, нас готовили к ядерной войне, так что кое-что знали о радиации. Тем более, на тот момент у нас уже были персональные дозиметры, которые записывали до 50 рентген. Бывало, что экипажи попадали под вспышки радиации, и «карандаши» – так их называли – показывали максимум. Но это, конечно, никто не записывал. Обычно персональные дозиметры показывали 18-20 рентген, а нам писали 7-8. Мы спрашивали почему, а нам отвечали: «Неофициальное указание – чтобы вы не набрали больше 25 рентген.

.png)

Логика простая – если летчики набрали за один день 50 рентген, то их уже надо было отправлять домой, а экипажи должны были работать хотя бы недели две. На самом деле, конечно, мы нахватали больше — 60-70. Но работать действительно было надо. В крайний день, 9 мая, наш экипаж на вертолете Ми-8 летал на замер температуры: опускали термопару на 200-метровом тросе прямо в реактор. 12-го нас забрали в Торжок и оттуда отправили в Центральный Научно-исследовательский авиационный госпиталь на обследование. Там я провел 21 день. Повышенный уровень радиации был в щитовидной железе. От этого на завтрак нам давали йодистый порошок, чтобы щитовидка не усваивала радиоактивный йод, как нам объясняли. Соль йодированную давали. Пока лежали в госпитале, нас тщательно изучали. Брали всякие анализы, даже слюну. Кто там работал, шутили — вы знаете, сколько докторских диссертаций по вам напишут? Говорить о катастрофе с другими пациентами никто не запрещал. А никто об этом и не спрашивал. Все знали о катастрофе из газет, и этой информации было достаточно.

Александр Петров, бортинженер вертолета Ми-26, в 1986 году – старший лейтенант ВВС СССР: «Никто к масштабам такой катастрофы не был готов. Хорошо, что на тот момент еще был старый Советский Союз, где имелись в достаточном количестве химвойска, саперные войска. Если бы катастрофа случилась в 90-х, когда армию всю разогнали, я не знаю, что бы было».

Но на тот момент больше всего летчики боялись не радиации, и даже не того, какое влияние она могла оказать на здоровье. Боялись, что после работы над реактором их отправят на землю. Единственное, о чем говорили все пилоты – как бы нас не списали. Прошел такой слух, что у кого больше 25 рентген, тех будут списывать. Этого мы больше всего боялись, что отправят на землю или совсем спишут с армии. Нам другого было не надо, только продолжать летать. На какие-то денежные выплаты мы не рассчитывали. Командировочные были 1 рубль 10 копеек», – вспоминают летчики.

Казалось бы, о катастрофе на Чернобыльской АЭС написано уже все. Виновные "атомной чумы" известны, тайные факты раскрыты. Но даже спустя столько лет воспоминания о том сложном периоде продолжают терзать души ликвидаторов, а их истории в очередной раз напоминают нам о том, кто, жертвуя собой, стоял за спасением человечества.

Гродненский

Гродненский